整形外科について

整形外科は、運動器を構成するすべての組織(骨、軟骨、筋、靭帯、脊髄、神経など)の疾患や外傷を治療する診療科です。

打撲・捻挫・脱臼・骨折などの外傷、肩こり・腰痛・膝痛など日常的によくみられる身体の痛みや違和感を扱い、加齢に伴う変形性の骨・関節疾患や骨粗鬆症、関節リウマチ、痛風、運動器の腫瘍・先天性疾患などの診療も行い、その内容は多様です。リハビリテーション医学とも密接に関係しています。

当院では、小さなお子様からご高齢の方まで、すべての年齢層の患者様を診察させていただきます。また、院長の専門分野でもあります、ひざ、股関節を主とした関節変形、いわゆる変形性関節症の専門外来も併設しております。

レントゲン・MRI・骨密度測定装置などさまざまな検査機器を備え、疾患の正しい適応を見極め、当院での理学療法や治療に加え、必要であれば適切な連携医療機関での手術のご提案も可能です。

身体のどこかが痛い、事故でけがをした、しびれや痛みで手足が思うように動かせないといった症状や、運動器についてのお悩みやお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

整形外科でよくみられる症状と疾患

- 打ち身、捻挫、脱臼、切り傷、すり傷

- 腰痛

- ひざ痛

- 肩こり、首こり、背中・肩甲骨のこり

- むち打ち

- 手足の痛み、しびれ

- 足の裏の痛み

- 足が重い

- 臀部の痛み

- ももの付け根の痛み

- こむら返り、足のつっぱり

- 手足の指の変形

- 指・膝・首が曲がって伸びない

- 歩きづらい、歩いているとだるくなる、痛くなる、痺れてくる

- 手足や背中の皮膚の下のできもの

- 朝起きたら痛い、手が動かない

- 交通事故を含めたけが

患者様お一人おひとりの症状やお悩みをお伺いしながら、健やかでイキイキとした生活を取り戻すお手伝いをいたします。小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

スポーツ整形外科

スポーツに関係して発生する運動器のトラブルは、大きく「スポーツ外傷」と「スポーツ障害」の2種類に分かれます。

「スポーツ外傷」は明らかに外から加わる1回の大きな力(転倒・衝突など)によって起こる捻挫や打撲・脱臼・骨折・靭帯損傷など、明らかな受傷起点があるけがをいいます。

これに対し「スポーツ障害」は、スポーツによって繰り返し過度な負担が筋肉や骨・靭帯・関節軟骨などに加わり、慢性的な症状が持続している状態で、原因として多くは使いすぎによって起こることがみられます。

症状の分類

スポーツ外傷(1回の大きな外力で起こるもの)

打撲、捻挫、脱臼、骨折、突き指、靭帯損傷、肉離れ、擦り傷、切り傷、半月板損傷など

スポーツ障害(繰り返しストレスが加わって起こるもの)

野球肘、テニス肘、アキレス腱炎、ジャンパー膝、足底筋膜炎、疲労骨折、腰椎椎間板ヘルニアなど

代表的なスポーツ外傷・障害

突き指

「突き指」は多くのスポーツで見られ、指がボールなど固いものにぶつかって、指先に大きな力が加わることで起こる手指の怪我の総称として日常よくみられます。

「突き指」の中には、捻挫などの軽度のもの、骨折や関節脱臼・靭帯や腱などの損傷など重度の損傷も含まれ、中には緊急手術が必要なこともあります。

怪我の部位や状態によりX線検査などを用い、早期に正しく診断・治療することが大切です。

腱鞘炎

腱鞘炎は、手指を酷使することによって指や手首の関節などに痛みや炎症が生じる疾患です。

手首の親指側にある腱鞘(けんしょう)と、その部分を通る腱の間が擦れて炎症が起こり、腫れたり痛みが出たりします。腱鞘炎はゴルフやテニス、ボルダリングなど、手指を多く使うスポーツでよくみられます。

テニス肘

正式な医学的名称は上腕骨外側上顆炎といいます。肘から前腕には、手首を動かしたり、指を曲げたりする筋肉が重なるように存在し、テニスなどで主にバックハンドストロークを何度も繰り返し、過度な負担がかかることにより、短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん)という筋肉に炎症が生じて痛みが起こると考えられています。

また、バドミントン、卓球など手を酷使するスポーツやゴルフクラブを握るといった動作の繰り返しでも発症することがあります。

野球肘

野球肘とは、繰り返しボールを投げることにより肘に過剰な負荷がかかり起こる障害で、肘関節を保護している軟骨や靭帯、筋肉、腱などが損傷する病態の総称です。

正式な医学的名称は上腕骨内側上顆炎といい、痛みの生じる部位によって内側型、外側型、後方型に分類されます。

腰椎椎間板ヘルニア

スポーツ障害としてゴルフ・ウエイトリフティング・バレーボールなどすべての競技種目で起こり得る疾患で、スポーツに限らず、一般的にも発生頻度の高い疾患です。

腰への負荷によって椎間板の外側が傷つき、椎間板の中身のゼラチン状の髄核が、後ろに飛び出してしまう病態で、突出した部分(ヘルニア)が神経を圧迫し、腰や臀部、下肢にしびれや痛みが起こります。進行すると、感覚が鈍くなってしまったり、力が入りにくくなったりします。

MRI検査により、神経の圧迫状態やヘルニアの状態を確認することが可能です。

薬物療法やリハビリテーション、神経ブロック注射などで痛みを緩和します。

症状が改善しない場合や、痛みを早く取り除きたい場合には手術が検討されます。

半月板損傷

半月板は、アルファベットの「C」に似た形状で大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)の間に存在する軟骨組織です。

関節にかかる体重を分散させたり、関節の位置の安定化や脚の屈伸もサポートしています。

この半月板が傷ついてしまった状態を半月板損傷といいます。膝をひねったときに大きな力や衝撃が加わると起きやすく、スポーツではターンやジャンプの着地に問題があった場合や、バスケットボールやサッカーなどで急な方向転換をしたときによく起こります。前十字靱帯の損傷に合併し、半月板も一緒に損傷する場合もあります。

半月板を損傷すると、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかり感が生じます。

膝に水がたまって腫れたり、膝がうまく動かなくなるロッキングという状態を起こし、激しい痛みで歩けなくなったりすることもあります。

半月板を損傷すると自然治癒する可能性は低く、放置すると損傷が大きくなり症状が増悪します。

治療には、保存的治療と手術治療があります。

保存的治療では、炎症や痛みを抑える薬物療法のほか、注射や装具療法、リハビリを含む運動療法を行います。

スポーツなどのけがによって生じた半月板損傷や保存的治療で改善しない場合には、大きな切開を伴わない関節鏡を用いた手術治療を行います。手術は損傷した部分を切り取る切除術と、損傷した部分を縫い合わせる縫合術があります。

アキレス腱断裂

アキレス腱は、足首の後面にある人体の中で最も大きく強靭な腱で、ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつないでいます。アキレス腱断裂とは、一部が切れる部分断裂、全てが切れる完全断裂があります。

激しい運動を行う10代から高齢者まで幅広い年齢で起こる可能性があり、野球・サッカー・テニス・バドミントン・バレーボールなどのスポーツやダンス中に、ふくらはぎの筋肉が急激に収縮し、アキレス腱に強力な牽引力がかかったり、着地動作などで急に筋肉が伸びたりしたときに断裂が起こります。

腱の老化現象が基盤とも考えられており、30〜50歳代のスポーツ愛好家に多く、階段を踏み外した時など、スポーツ以外の日常動作でも起こることもあります。

断裂した時には、後ろから「ふくらはぎを思いきり叩かれた」「蹴られた」「ボールをぶつけられた」といった強い衝撃を感じることが多く、「破裂したようなブチッという音がした」など断裂の音を自覚することもあります。

受傷直後は痛みのため、断裂した足に体重をかけることができず転倒したり、しゃがみ込んだりしてしまいます。

軽度の場合や痛みが強くない場合は、しばらくすると足を引きずって歩行することができる場合があります。

歩行が可能な場合でも、ふくらはぎの筋肉がうまく作用しないため、足首は動かすことが可能ですが、つま先立ちができなくなるのが特徴です。

アキレス腱断裂の治療には、アキレス腱に負担をかけないようギプスや装具を用いて治療する保存的治療と、断裂したアキレス腱を直接縫合する手術治療があります。

全力でのスポーツ活動ができるようになるには、短くても6ヶ月はかかります。

治療の選択やスポーツ再開については、医師とよく相談する必要があります。

MRI

MRI(magnetic resonance imaging)は、骨のみならずレントゲンやCTでは見えにくい筋肉・神経・血管・靭帯・腱・軟骨などの軟部組織の炎症や情報を映し出すことが可能です。

当院では、日本で唯一の整形外科専用のMRI(S・scan)を導入しております。

従来型のドーム状ではなく、開放的なデザインのオープン型の為、圧迫感がなく様々なご年齢の患者様にとって、ご負担の少ない検査のご提供が可能です。

MRI検査で特有の撮影時の音に関しても、従来型に比べ小さいことが特徴です。

整形外科領域でのMRI検査で分かること

- 半月板損傷

- 頚椎症

- 椎間板ヘルニア

- 腰椎ヘルニア

- 脊椎間狭窄症

- 疲労骨折

- 腱断裂

- 靭帯損傷など

骨密度測定装置(DEXA)

当院の骨密度測定装置は、DEXA法という2種類の異なるエネルギーのX線を用い、骨粗鬆症の検査部位として推奨されている腰椎と大腿骨での測定が可能です。これにより詳しい骨折リスクの評価が可能です。現在、このDEXA法での測定が骨密度測定の中では最も精度が高い測定法とされています。

お痛みもなく数分で測定が可能な為、患者様のご負担なく安心して検査をお受けいただくことが可能です。

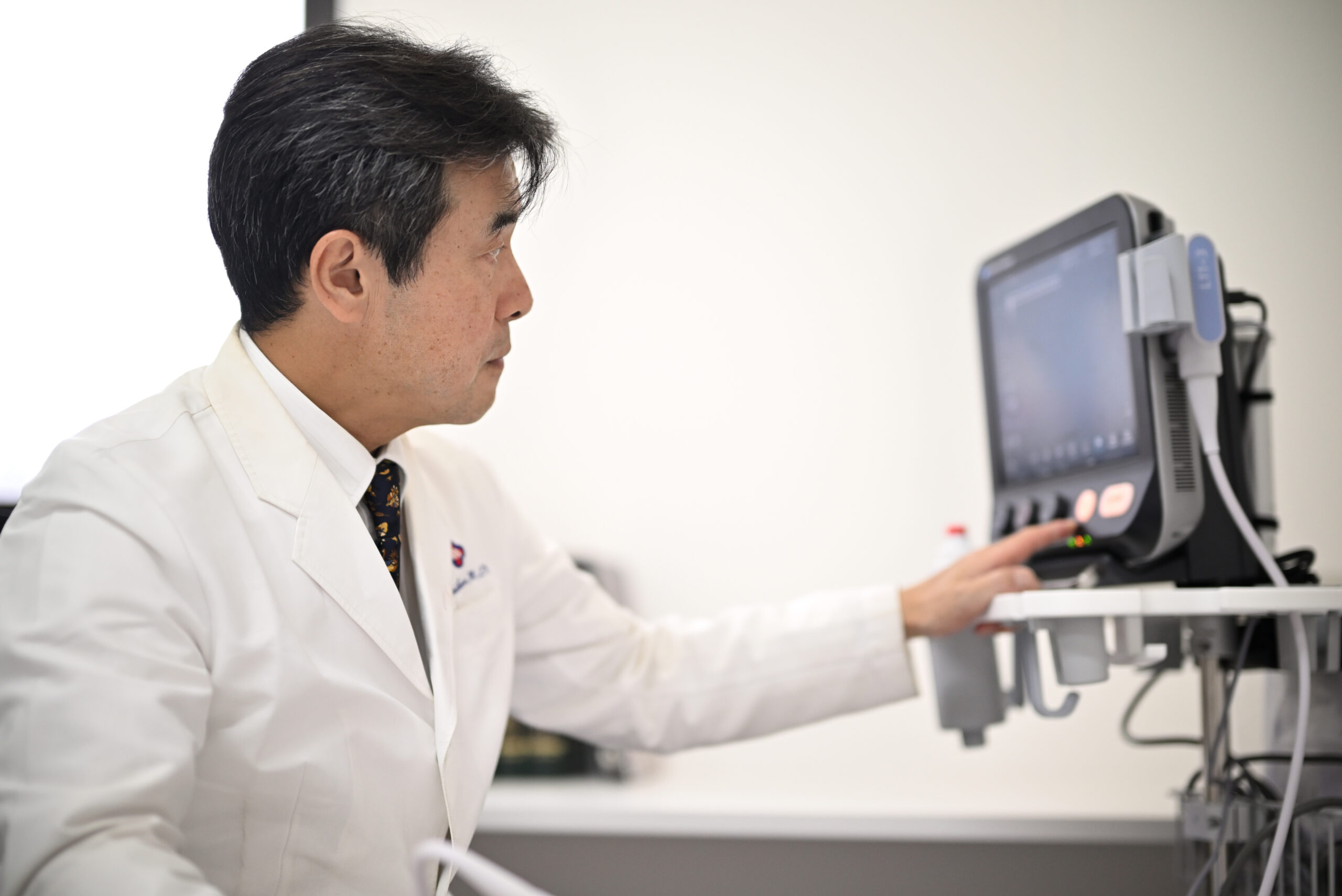

超音波診断装置(エコー)

エコー検査は超音波を用い、筋肉・靭帯・腱・神経・血管等のレントゲン撮影では見つけることが難しい軟部組織の状態を診断することに適しています。

また、X線検査では分かりにくい初期の関節リウマチの炎症の診断にも適しています。

静止画像だけでなく、対象部位を動かしながらリアルタイムに痛みの原因となっている箇所を確認できる為、診断だけでなく関節注射・ハイドロリリース注射などの注射療法にも適しています。